ぼくらの世界は現実か、それとも仮想現実か。

逃避する現実が実はないっていうことだね。

私たちが見て触れているこの世界は、本当に「現実」なのでしょうか?映画『マトリックス』のように、実は高度なコンピューターシミュレーションの中に生きている可能性はないのでしょうか。そんなことを一度でも感じたことがある人へ。

近年、科学者や哲学者の中にも「シミュレーション仮説」と呼ばれる大胆なアイデアを真剣に議論する人たちが出てきました。

一方で、「そんなのは荒唐無稽だ」と一笑に付す人も多いでしょう。

最近では、科学・哲学・スピリチュアルのそれぞれの分野で、「現実は幻想かもしれない」「世界はシミュレーションかもしれない」そんな仮説が、かなりリアルに語られるようになってきました。

この記事では、量子力学・哲学・意識の視点から、仮想現実説の根拠や理由を整理しながら、「じゃあ私たちは、この世界でどう生きるのか?」までを一緒に見つめていきます。

この世界は本当に現実?仮想現実?

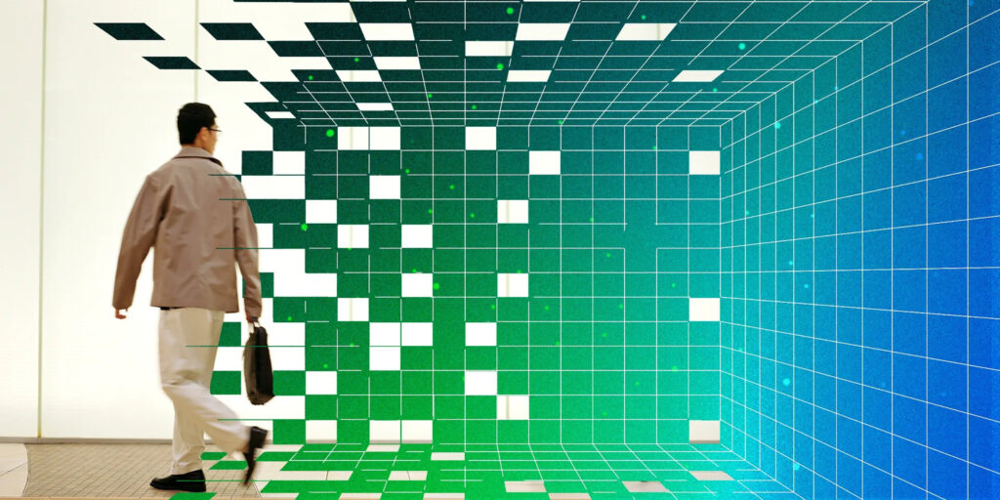

この図は、現実世界の一部がデジタルな格子状に崩れていく様子をイメージしたものです。一見すると私たちの暮らす世界が普通に描かれていますが、奥にはまるでコンピューターのピクセルのようなグリッド模様が現れています。

これは「私たちの現実が実は仮想的な構造でできているのでは?」というシミュレーション仮説を視覚化した例です。普段意識せず受け入れている現実も、見方を変えればプログラムの一部に過ぎないのかもしれない…そんな疑問が込められています。

現実とは何か?

私たちは五感を通じて世界を認識しています。目に映る景色や肌に感じる風、これらは脳が処理した信号として「現実」として受け取っています。

しかし、その認識している世界そのものが、人間の知らない仕組みによって作られた仮想のものだとしたらどうでしょう?例えば最新のVR(バーチャルリアリティ)技術では、ゴーグルをかけるとコンピューター生成の世界があたかも本物のように感じられます。同じように、この現実そのものが高度なVR空間だったとしたら…考えるだけで不思議な気分になりますよね。

「仮想現実」という考え方は古代からあった?—哲学・宗教の視点

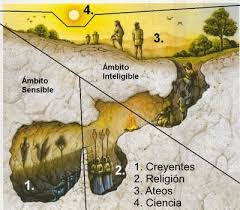

実は「私たちの現実を疑う」という考え方自体は目新しいものではありません。古代ギリシャの哲学者プラトンは、有名な「洞窟の比喩」で、人間が見ている世界は本当の真実ではなく影に過ぎないと示唆しました

洞窟の奥に縛られた囚人たちは、壁に映る影しか知りません。それを現実だと信じていますが、実際には背後に本物の物体と光源があり、本当の世界は洞窟の外にあるというわけです。

現代の私たちも、五感という名の洞窟の中で「影」を見ているだけかもしれない、と考えるとちょっとゾッとしませんか?

デカルトもまた17世紀に「自分の意識以外は信用できない。もしかすると悪い魔法使いに騙されているのかもしれない」と極端な懐疑に陥り、「我思う、ゆえに我あり」という有名な結論に至りました。つまり、「確かなのは自分が今考えているという事実だけ。他のすべては幻かもしれない」ということです。

「もし仮想現実なら、誰がこの世界を作ったのか?」—シミュレーションの設計者は?

こうした哲学的な問いかけが21世紀に入り再び脚光を浴びた背景には、テクノロジーの発展と「シミュレーション仮説」の登場があります。2003年、オックスフォード大学のニック・ボストロム教授は「高度に発達した文明が祖先シミュレーション(過去の人類や宇宙を再現した仮想世界)を作成するなら、私たちの現実もその中の一つである可能性が高い」と主張しました。

もしもこの宇宙が仮想現実だとすれば、「誰がこの世界を作ったのか?」という問いが出てきます。仮想世界をプログラムした創造主(プログラマー)の存在を考えざるを得ません。それは未来の人類かもしれないし、私たちには想像もつかない高次の知的存在かもしれません。あるいは宗教的に言えば、それこそが神なのかもしれませんね。

もちろん、この仮想現実仮説に対しては「いやいや、この世界は現実であって作り物ではない」という反論も自然と出てきます。多くの人は普段、目の前の世界がフェイクだなんて疑いもせず生きています。

でも一度このアイデアを知ってしまうと、「もしかして…?」と頭の片隅で気になってしまうもの。次章から、科学の知見をもとにこの奇想天外な仮説をもう少し深掘りしてみましょう。

科学が示すこの世が仮想現実である証拠

シミュレーション仮説を一躍有名にしたボストロム教授の論文以降、科学者や技術者の間でも「我々は宇宙の中のNPC(ノンプレイヤーキャラクター)ではないか?」なんて議論が冗談半分に交わされるようになりました。

しかし、この仮説には真面目な科学的視点からの裏付けや示唆もあります。この章では最新の科学研究も踏まえつつ、仮想現実説を後押しするような不思議な科学的現象を見てみましょう。

シミュレーション仮説とは何か?

改めて、シミュレーション仮説自体を科学的におさらいしましょう。ボストロム教授によれば、技術が十分に発達すれば人類は膨大な計算能力で「祖先シミュレーション」を作り出すかもしれない、といいます。

その中ではシミュレーションされた人々が自分たちの世界を現実だと信じて生活しています。そしてそれが可能なら、この宇宙の人類である私たち自身もまた他の誰か(未来人や宇宙人)が作ったシミュレーションの産物である可能性がある、という論理です。

アメリカの著名な物理学者ニール・ドグラース・タイソン氏などは「50%の確率で我々は仮想世界に生きている」と述べたこともあり、この仮説を完全には笑い飛ばせない雰囲気も出てきています。

とはいえ「証拠もないのに荒唐無稽だ」という声も根強いです。そこで近年では、この仮説を実験でテストしようという試みすら現れました。

たとえば物理学者の中には「もし宇宙がプログラムなら、極微細なスケールで空間やエネルギーに離散的(ピクセル状)の性質が現れるのではないか」と考え、宇宙線のエネルギー分布に「格子の影響」を探そうとした研究者もいます。

また別のアプローチでは、「宇宙の情報量」に着目し、全宇宙に存在する情報を計算してそれが有限かどうかを調べようという提案もあります。有限であればコンピューターに載せられる(シミュレート可能)、無限であればシミュレート不可能というわけです。

こうした議論はまさに現代科学と哲学の融合であり、とてもロマンがありますよね。

「二重スリット実験」:観察が現実を作る?量子力学の謎

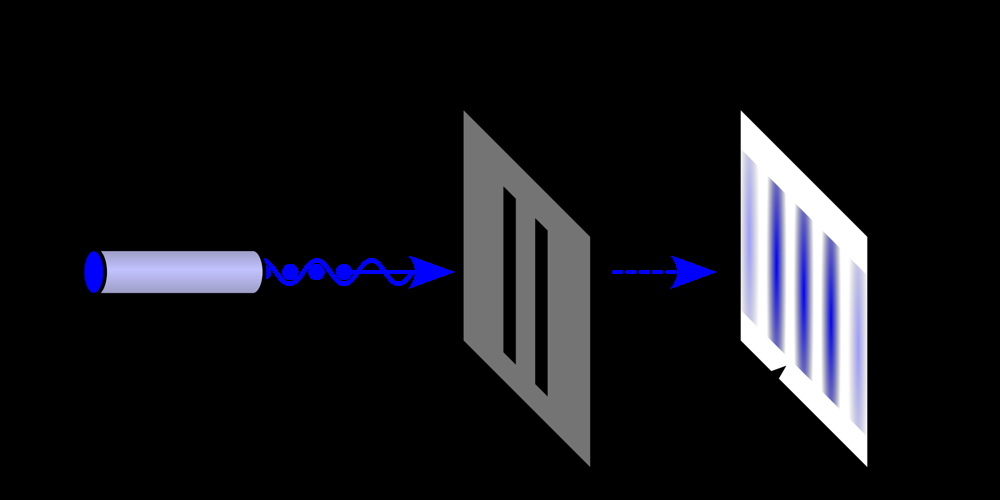

シミュレーション仮説を考える上でしばしば引き合いに出されるのが、量子力学の奇妙な実験結果です。その代表格が「二重スリット実験」と呼ばれるもの。

これは粒子(例えば電子や光の粒である光子)を二つの細いスリット(穴)を通してスクリーンに当てる実験です。古典的な常識では、粒子はどちらか片方の穴をまっすぐ通過しスクリーンに当たるはずですよね。

ところが実際にやってみると、粒子を一粒ずつ飛ばした場合でさえスクリーン上に縞模様(干渉パターン)が現れるのです。まるで粒子が同時に二つの穴を通り、自分自身と干渉して波のように振る舞ったかのような結果になります。

さらに奇妙なのは**「観測」をした途端に様子が変わることです。粒子がどちらのスリットを通ったかを人間が観測しようとすると、なんと先ほどまで現れていた干渉縞が消えてしまい、粒子はあたかも一方の穴だけを通ったかのように振る舞います。観測をやめるとまた元通り縞模様が現れるのです。

つまり、「見る」という行為自体が結果に影響を与えているように思えるわけです。これは量子力学の有名な原理で、よく「観測問題」と呼ばれます。私たちが現実だと思っているものも、実は誰か(あるいは意識)に観察されて初めて確定しているのだとしたら…なんだか仮想現実っぽい匂いがしませんか?

二重スリット実験の模式図です。左から発射された粒子(または光)が真ん中の板の2つのスリット(穴)を通過し、右側のスクリーンに当たっています。

何も観測しない場合、スクリーンには青い縞模様(干渉パターン)が現れます。これは粒子が波のように振る舞い、2つの経路の波が重なり合って強め合うところと打ち消し合うところができるためです

。一方、粒子がどちらのスリットを通ったか観測するとこの干渉模様は消え、代わりに2本の帯状のパターンだけが残ります(図には干渉縞のみ描かれています)。この現象は「観測によって現実が決まる」とも言われ、量子力学最大の不思議として知られています。

この実験結果は「私たちが見ていないとき、物質はあいまいな状態(波の重ね合わせ状態)にあり、見た瞬間にハッキリとした現実(粒子の位置など)に収束する」と解釈できます。

まるでコンピューターゲームで、プレイヤーが見ている部分だけ細かくレンダリング(計算)され、見ていない部分は必要最低限のデータしか持たないようなものです。

極端に言えば、月も誰も見ていないときには存在しない(あるいは存在はしても確定していない)かもしれない、なんてジョークも生まれました。

遠隔に影響が伝わる量子もつれ – “スプーキー”な世界

量子力学には他にも常識破りな現象があります。その一つが量子もつれ(エンタングルメント)です。これはペアで生成された粒子同士が、たとえ宇宙の端と端ほど離れていても不思議なつながりを保っている現象です。

片方の粒子の状態を観測すると、瞬時にもう片方の粒子の状態もそれに対応して決まります。通信できないほど遠く離れているのにまるでテレパシーで連絡を取り合っているかのようです。

この不可解さに、アインシュタインは「遠隔作用の幽霊的なもの(spooky action at a distance)」と渋いニックネームをつけました。

当初、アインシュタインは「何か隠れたメカニズムがあるはずだ、この奇妙さは量子力学の不完全さだ」と考えていました。しかしその後の実験で、粒子間にあらかじめ打ち合わせ(隠れた変数)がなくても量子もつれは起こることが次第に確認されていきます。

そして遂に2022年、ノーベル物理学賞はこの量子もつれの実験的検証に大きく貢献した3人の科学者(アラン・アスペ氏、ジョン・クラウザー氏、アントン・ツァイリンガー氏)に授与されました。

これは「量子もつれ現象が確かにこの現実世界で起きている」ことへのお墨付きとも言えます。信じがたいことに、私たちの宇宙では離れた場所にある物質同士が光より速く影響を及ぼし合うような、不思議な絆で結ばれているのです。

量子もつれが示すのは、この世界の根本的なつながりかもしれません。一部の研究者は将来、この性質を利用して「量子テレポーテーション」(物質そのものではなく情報や状態を瞬時に転送する技術)を実現しようとしています。

実験ではすでに光子などで量子テレポーテーションが成功しており、まさにSFのような世界です。量子もつれやテレポーテーションでは、空間や時間の隔たりを超えて情報がやりとりされるように見えます。

つまり量子レベルでは、私たちが当たり前と思っている「因果律(原因と結果の時間的順序)」すら揺らいでいるのです。

「未来」が「過去」を書き換える?遅延選択実験の衝撃

量子力学には時間に対する直感をくつがえす実験もあります。その代表が遅延選択実験(ディレイドチョイス)や量子消しゴム実験と呼ばれるものです。

先ほどの二重スリット実験で、観測すると干渉縞が消えると説明しました。では、「どちらの穴を通ったか」の情報を後から消去したらどうなるでしょうか?なんだか因果関係がひっくり返りそうな奇妙な発想ですよね。

実際に行われた量子消しゴム実験では、粒子がスクリーンに当たって干渉縞を作るかどうかが決まった後で、「実はどっちの穴を通ったか記録してました~」とか「記録してませんでした~」とかを明かす仕掛けを用意しました。

すると驚くべきことに、量子たちはまるで未来で知らされる予定の答えを知っていたかのように振る舞ったのです。記録を消せば干渉縞ができ、記録が残っていれば干渉縞ができないという結果になりました。

言い換えれば、粒子は「後から観測されるか否か」に従ってあたかも事前に振る舞いを変えていたように見えるのです。

この結果は「未来が過去に影響を与えた」と受け取るとタイムトラベル的でファンタジーですが、実際には「観測という行為によって過去の履歴が確定する」という量子力学的な解釈になります。

どちらにせよ、私たちの時間の流れの直感に反する奇妙な現象ですよね。アインシュタインは生前、「過去・現在・未来の区別は頑固な幻想にすぎない」と述べていましたが、量子の世界では本当に時間の前後関係がはっきりせず、私たちが時間だと思っているものは何か別の原理(例えば先述の量子もつれ)から生まれる幻想なのでは?という議論もあります。

この世界の物理法則は「ゲームの仕様」?

ここまで見てきた量子力学の現象は、常識からするとバグだらけの挙動にも思えます。しかし不思議なことに、現実の世界は概ね安定しています。リンゴは地面に落ち、時間は過去から未来へ流れ、私たちは毎日を暮らしています。

この安定した法則こそが物理法則ですが、一部の研究者は「この物理法則自体が高度なプログラムの産物ではないか」という視点を提起しています。

例えば、私たちの宇宙では光の速さは約30万km/秒が上限で、それを超える速度は出せません。コンピューターゲームでも「これ以上速く移動できない」「この壁は通り抜けられない」といった上限や制約が設定されていますよね。

同じように、光速という上限は宇宙というゲームエンジンの仕様かもしれない、と考えるわけです。また素粒子の振る舞いを記述する物理法則は非常に数学的に美しく整っています。

もし誰かがこの世界をプログラムしたとしたら、「不安定ですぐバグる世界」より「秩序立った法則で動く世界」にするでしょう。そう考えると、物理法則の存在そのものが「よくできたシミュレーションの証拠」なんて見方もできなくはありません。

さらに興味深いのは、現代物理学が突き詰めていくと情報理論的な概念に行き着く点です。ブラックホールの研究から生まれた「ホログラフィック原理」によれば、この世界のあらゆるものは実は遠く離れた2次元の面に記録された情報が投影されたものに過ぎない、という大胆な仮説もあります。

実際に理論物理学者たちは、宇宙の情報が二次元の境界面(宇宙の地平面)に保存され、それが三次元の世界としてホログラムのように映し出されていると考えています。

もしそれが正しければ、私たち自身も含めたこの「現実」はどこか遠くの巨大なハードディスク(2次元面)に記録されたデータの投影なのかもしれません。まるでSFですが、こうした理論は量子重力理論の研究など、最先端の科学に裏付けられつつあります。

ここまで科学の話をしてきましたが、次章では少し視点を変えて哲学やスピリチュアルの世界に目を向けてみましょう。実は「意識」や「心」に注目すると、また違った角度から「現実とは何か?」が見えてくるのです。

哲学が問いかける現実の正体とは?

科学的アプローチとは別に、「現実とは何か?」を探求する営みは古今東西の哲学や宗教のテーマでもありました。人類は昔から、「見えているものがすべてではないのでは?」と疑ってきたのです。ここでは哲学的観点から現実の正体を考えてみましょう。

プラトンの洞窟 – 私たちは影を見ているだけ?

紀元前4世紀のギリシャ哲学者プラトンは、前述した「洞窟の比喩」で人間の認識を見事に表現しました。洞窟の中の囚人は壁に映る影しか知らず、それを現実と思い込んでいます。

でも実際にはその影は本物の対象が光に照らされて映ったものに過ぎません。囚人がもし拘束を解かれて洞窟の外に出れば、初めて真実の世界(イデアの世界)を知るでしょう。

この話が示唆するのは、「いま自分たちが見ている現実は、もっと高次の真実の投影に過ぎないかもしれない」ということです。現代のポップカルチャーに例えるなら、映画『マトリックス』がまさにこの洞窟の比喩と同じ構図です。

仮想現実の世界から目覚めて、本当の現実(現実だと思っていたものの外側)に出るというストーリーは、そのまま洞窟の囚人が外の世界に出る話と重なります。

「意識が作る現実」という思想

哲学だけでなく宗教やスピリチュアルの分野でも、「現実は心(意識)が創り出す」という考え方が繰り返し登場します。

17世紀の哲学者デカルトは先ほど述べたように「自分の意識以外は信用できない」として世界を疑いましたが、その延長線上には「この世界は自分(あるいは普遍的な心)が見ている夢ではないか」という議論もあります。

例えば仏教では、古くから「一切は空(くう)である」と説き、この世の現象は実体のない幻のようなものだと説いてきました。

特に大乗仏教の中観派や唯識派の思想では、「この世界のあらゆる現象は我々の心の投影である」という考えが打ち出されています。「三界唯心、万法唯識(さんがいゆいしん、まんぽうゆいしき)」という言葉があり、「宇宙のすべては心であり、万物は識(意識)である」という意味です。

要するに、私たちが「現実だ」と思っているものはすべて自分の意識の中にあるのだ、という大胆な主張です。インド哲学でもマーヤー(幻影)という言葉で、この世界は神が見ている夢に過ぎないというような表現があります。

身も蓋もない言い方をすれば、「あなたのいう現実だろうと夢だろうと、すべてあなたの意識の中にある」ということになります。

頭をガンと殴られれば痛いですが、その痛みすら脳(意識)が感じている電気信号でしかないというのは事実です。極端に達観した聖人などは「この世はすべて夢のようなものだ」と達観しますが、まさに仏教の悟りは「現実=幻想」であると見抜くことなのかもしれません。

現代の物理学にも通じる「ホログラフィック宇宙論」の考え方も、哲学的には興味深いものです。前章で紹介したホログラフィック原理は、本来は物理の理論ですが、その解釈として「私たち自身の存在も投影された幻に過ぎず、本当の実体は宇宙の遠くにある情報なのだ」という見方ができます。

これはある意味、プラトンの洞窟と通じるものがありますよね。目に見えて触れられるこの世界(洞窟の影)は、実はどこか遠くの情報(洞窟の外の太陽の下にある真実)の投影なのだとしたら…。古代から現代まで、人間は異なるアプローチで「この世界の背後にあるもの」に思いを巡らせてきたと言えるでしょう。

シミュレーションの創造主は誰か?

哲学的に避けて通れないのが、「もし現実がプログラムなら、そのプログラマー(創造主)は誰なのか?」という問いです。これは宗教哲学の「神は存在するのか?」という問いにも似ています。

シミュレーション仮説では、創造主は前述の通り「未来人や高度な知的存在」とされていますが、それはほとんど神の定義と変わりません。面白いことに、神学とシミュレーション仮説が奇妙に交差するポイントでもあります。

例えば、全能の神が作った世界であれば奇跡が起こりうるように、プログラマーが管理する仮想世界であれば「チートコード」や「デバッグモード」で通常は起こらない現象を起こすことも理論上は可能でしょう。

昔の人々は雷や虹を「神の仕業」と考えましたが、もしかすると私たちが解明できていない不思議な現象(例えば超常現象や超能力の類)があるとすれば、「プログラムを作った存在」がこっそり介入した結果…なんて想像もできてしまいます。

少しメタな視点になりますが、「自分が今いるこの世界のルールを作ったのは誰か?」と考えることは、自分の存在意義や人生の意味を考えることにもつながります。

哲学も宗教もアプローチは違えど、「世界の創造主」に思いを馳せる点では共通しています。そしてシミュレーション仮説もまた、新しい形でその永遠のテーマに挑んでいるのかもしれません。

「シミュレーションの中で、私たちは自由なのか?」—運命と意識の選択

もしこの世界がシミュレーションであるとするなら、私たちは本当に自由意志を持っているのでしょうか?

物理学的な観点からは、「決定論」と「非決定論」の対立が存在します。決定論の立場では、すべての出来事は物理法則に基づいて決定されており、自由意志は幻想に過ぎないとされます

。一方で、量子力学の「確率的な振る舞い」が示すように、未来は完全には決定されておらず、私たちの意識が選択する余地があるとも考えられています。

また、スピリチュアルな視点では、「人生は自分の選択によって変えられる」とされています。もしも私たちがシミュレーションの中にいるのだとしたら、ゲームのプレイヤーとしてどのように生きるかを選べるのかもしれません。

つまり、「現実は固定されておらず、意識によって変えられる」という考え方が、シミュレーション仮説とも結びつくのです。

意識と現実 — スピリチュアル的視点

科学と哲学を見てきましたが、もう一つ「意識と現実」に関する興味深い視点があります。それがスピリチュアルな世界観です。スピリチュアルと聞くと怪しげに思う人もいるかもしれませんが、ここではオカルトではなく「意識の力」や「引き寄せの法則」など、広く知られている考え方を現実論と絡めてみましょう。

「意識が現実を創る」とは?

「ポジティブな思考を持てば現実も良い方向に変わる」といった話を耳にしたことはありませんか?

いわゆる引き寄せの法則や自己啓発でよく言われる考え方です。一見すると科学とは無縁のオカルト風説ですが、量子力学の奇妙な性質を知った後だと、案外あなどれないと思えてきませんか?

先ほど触れたように、量子の世界では観測(=意識を向けること)が結果に影響しました。つまり極小の世界ではありますが、「意識が現実を作っている」ようにも見えるのです。

もちろん、だからといって日常レベルで「強く念じれば現実が都合よく変わる」という単純な話ではありません。ただ、人間の意識や信念が自分の行動を変え、ひいては周囲の現実に影響を与えるというのは心理学的にも確かです。

スピリチュアルな文脈では、「この世界はあなたの魂が成長するための仮想ステージであり、あなたの意識次第でいかようにも書き換え可能だ」と説かれることもあります。

もし本当にこの世界が仮想現実ならば、自分の意識をプログラムにアクセスするコマンド入力のように使って、ある程度現実を変化させることもできるのかもしれませんね。少なくとも「意識と現実の相互作用」を考えることは、仮想現実説とも親和性が高い発想と言えます。

引き寄せの法則と仮想現実の接点

引き寄せの法則とは簡単に言えば「自分が強く思い描いたことが現実になる」というものです。科学的に見ると因果関係が逆転しているように感じますが、「願えば叶う」というこの考え方は世界中で根強い人気があります。

この法則を仮想現実のアイデアと絡めてみると面白いことに気づきます。それは、「意図(意思)を現実化するシステム」があらかじめ世界に組み込まれているのではないかという仮説です。

例えばRPG(ロールプレイングゲーム)では、プレイヤーが「ここでセーブポイントが欲しいなあ」と思うところにタイミングよくセーブポイントがあったりします(それはゲームデザイナーが配置しているからですが)。

同じように、この人生というゲームにおいても「こうなったらいいのにな」と本気で思い続けるとそれが実現する背景には、世界のプログラムがプレイヤーの意志を反映するよう設計されているからかもしれません。

スピリチュアル系の本ではよく「オーダーすれば宇宙が叶えてくれる」といった表現がありますが、これは言い換えれば「ゲームマスター(宇宙)がプレイヤー(あなた)の望みに応じてシナリオを書き換えてくれる」という感じでしょうか。

もちろん実際には、望む結果が引き寄せられるのは本人が無意識にそうなるよう努力していたり、周囲に働きかけたりしているから、という現実的な説明もできます。

ただ、「だったら現実なんて結局主観次第じゃないか」という話にもなりますよね。仮想現実説と引き寄せの法則は、一見畑違いですが「現実は固定不変のものではなく、何らかの意志や情報によって変化し得る」という意味で共通の土台があるように思えます。

「パラレルワールド」は仮想現実と矛盾しない?

スピリチュアルやSFでよく語られるパラレルワールド(並行世界*の概念も、仮想現実の視点から見るとそんなに奇抜ではなくなります。

量子力学の解釈の一つである「多世界解釈」では、観測されなかった可能性もすべて実在する別の世界として枝分かれしていると考えます。要するに、「現実」は一つではなく無数に並行して存在するというアイデアです。

もし宇宙が巨大な計算機上のプログラムなら、異なるパラメータで何度でもシミュレーションを走らせることが可能でしょう。現実世界にパラレルワールドが存在しうるなら、それはまさにプログラムのマルチスレッドやフォーク(分岐)のようなものかもしれません。

ある選択肢Aをとった世界と、選択肢Bをとった世界が両方走っている状態ですね。実際、量子論の多世界解釈はまさに「世界は無数の並行シミュレーションの重ね合わせ」とも言えます。

スピリチュアルな文脈でも「あなたの選択次第で無数の未来があり、今この瞬間もパラレルワールドの自分が存在する」なんて語られます。

これも仮想現実的に考えれば、「分岐したシナリオごとに別の仮想世界が展開している」と考えればそこまで突飛ではないですよね。要するに、仮想現実説はパラレルワールドの存在とも十分両立しうるのです。

「この世は仮想現実ではない」という反論もあるよ

ここまで仮想現実である可能性についてワクワクする話をしてきましたが、冷静に考えると「いやいや待て、それはおかしいだろう」という点も多々あります。この章では、シミュレーション仮説に対する代表的な反論や、弱点について触れてみましょう。

シミュレーション仮説は否定できる?

まず、科学者たちが真剣に指摘している仮説の弱点として「この宇宙の情報量と計算量」の問題があります。もしも宇宙のすべてを誰かが計算機でシミュレーションしているとしたら、その計算量は気が遠くなるほど膨大になります。

とてもではないですが、今の人類の技術からは想像できません。ある研究では、「宇宙全体を素粒子レベルまでシミュレートするには無限に近い計算能力が必要になるため現実的ではない」と結論づけています。

2017年にはオックスフォード大学の物理学者たちが重力理論と計算複雑性の観点から「我々の世界は単なるシミュレーションではなさそうだ」という研究結果を発表しました。要するに、「こんな精巧な宇宙をバグなく動かせるスーパーコンピューターなんて作れないだろう」ということですね。

もっとも、この反論に対しては「シミュレーション側も工夫してるかもしれない」派もいます。つまり、宇宙全てを細かく計算するのではなく、人間が観測する部分だけ高精度にシミュレートし、他は適当に省略しているのではというアイデアです。

先ほどの二重スリットの話じゃないですが、誰も見ていないところは粗いデータで済ませて計算資源を節約しているのかも…?そう考えると、宇宙全体を完璧に再現する必要はなくなります。

また「シミュレーション仮説が真であるなら、私たちの宇宙以外にも無数の仮想宇宙が存在するはずで、その中で知的生命体が誕生する確率を考えると…」といったメタ議論も展開されています(ちょっとややこしいのでここでは割愛しますが)。

物理法則がバグを起こさないのはなぜ?

ゲームやソフトウェアであれば、長く使っていると何かしらバグ(不具合)に遭遇することがありますよね。突然キャラクターが壁にめり込んだり、エラーメッセージが出たり。しかし少なくとも人類の歴史上、「重力が今日はちょっと弱くなって空にふわふわ浮いちゃった」なんて物理法則レベルのバグは報告されていません。

自然法則は常に安定していて再現性があります。もしこの世界が仮想なら、一度くらい何かしら致命的なバグや矛盾が観測されても良さそうなものですが、今のところそのような現象は確認されていません。

これについては、「単に我々が認識できていないだけかもしれない」という見方もできます。例えば、極微の量子レベルでは先述のように直感に反する“矛盾”が起きているのですが、日常スケールではその影響が平均化されて目立たなくなっています。

また「バグに見える現象」は宗教的奇跡や超常現象として語られてきた可能性もあります。我々が「それはさすがに変だぞ?」と気付いたときには、創造主がそっとパッチ(修正プログラム)を当てて軌道修正しているのかもしれません…。

とはいえ決定的なバグらしいバグがないことは、シミュレーション説にとって反論の余地なく痛い点です。プログラムである以上はどこかにほころびが生じそうなものですが、今のところ自然は完璧に見えます。

むしろ完璧すぎるからこそ「プログラムっぽい」と見る人もいるわけですが、こればかりは視点の違いと言えそうです。

仮想現実であることを証明する決定的な証拠はない?

最後に、一番シンプルで強力な反論は「証拠が無い」に尽きます。シミュレーション仮説はあくまで仮説であり、現時点でそれを証明する観測事実は見つかっていません。

科学は基本的に実験や観察で反証可能な形で理論を構築しますが、「この世界が仮想かどうか」を実証するのは非常に難しい問題です。なにせ、証明しようとしている私たち自身がそのシステムの中にいるのですから、プログラムの内部から外部を検証するようなもので、限界があります。

しかし「証拠がない=間違いだ」とも言い切れないのがもどかしいところです。

100年前、量子もつれの証拠など誰も持っていませんでしたが、今やそれは実験で確認されています。同じように、将来何らかの形で「やっぱり仮想現実だったね!」と証明される日が来る可能性もゼロではありません。

たとえばプログラムのソースコードに相当するもの(物理定数の向こう側にある設計意図の痕跡など)が見つかったり、創造主からの「Hello World!」的メッセージを発見したりしたら…なんて想像するとワクワクしますね。

もしこの世界が仮想現実なら、どう生きる?

では最後に、仮に「この世界は仮想現実ゲームでした!」と分かったら、私たちの生き方はどう変わるでしょうか?今のところ答えは出ていませんが、少しゲーム理論的に人生を捉えてみるのも面白いかもしれません。

人生をゲーム理論でとらえると…?

もし人生が何らかのシナリオが用意されたゲームだとしたら、私たちはプレイヤーでしょうか?それともプログラムされたNPCなのでしょうか?シミュレーション仮説では、自分自身の意識もプログラムの一部かもしれないし、あるいは本当の自分(魂?)がこのアバターを操作している可能性もあります。

いずれにせよ、「ゲームである」と認識した途端、今まで深刻に捉えていた悩み事も少し視点が変わるかもしれません。ゲームの登場人物が劇的な苦難に見舞われても、プレイヤー視点では「これは盛り上がってきたぞ!」と思えたりしますよね。同じように、人生の困難も「このステージをどう攻略してやろうか?」と前向きにとらえることができるかもしれません。

ゲームでは攻略法を知っているとスムーズに進めます。同じように、現実世界の「ルール」を深く理解すれば、より上手に生きられるでしょう。

物理法則や社会の仕組み、人間心理のクセなどを知るのは、いわばゲームのマニュアルを読むようなものです。また、ゲームには裏技や隠しアイテムが存在することがありますが、人生でも思わぬ幸運や偶然の出会いが助けになることがあります。それってゲームで言うところの「ランダムドロップ」や「隠しイベント」かもしれません。

仮想現実だと思うと、そんな出来事も全て意味があるように思えてきますね。

「あなた」はプレイヤーか?プログラムか?

自分自身の正体について考えてみましょう。もし世界が仮想現実でも、自分の意識は確かに存在しています。「我思う、ゆえに我あり」です。

この意識がプログラムでないとしたら、あなた(魂?)はどこか外部からログインしてこの世界を体験しているプレイヤーかもしれません。一方、自分の意識すらプログラムの一部だとしたら、ちょっとショッキングですがあなたは超精巧にできたNPCということになります。

プレイヤーであれNPCであれ、大事なのは自分という存在をどう位置付けるかです。もしプレイヤーだと思えるなら、「よし、このゲームを思いっきり楽しもう!」という気持ちになるでしょう。

NPCだとしても、「自分は与えられたプログラム以上の何かになれるんじゃないか」と夢を見ることはできます。実際、ゲームのNPCがAIでもし自我に目覚めたら…なんて映画もありましたが(『フリー・ガイ』という映画がまさにそうでした)、私たちもプログラムの壁を越えて創造的に生きることは可能だと思います。

仮想現実なら、どんな選択をする?

最後にとても大切なことを考えてみます。それは「仮想現実だと分かった上で、あなたはどんな人生の選択をするか?」ということです。

もし「どうせ仮想なんだから何をしても無意味だ」と投げやりになる人もいるかもしれません。でも多くのゲームプレイヤーは、仮想の世界に本気で没頭し、笑い泣き、仲間と協力し、最後には何かを学んだり達成感を得たりしますよね。仮想かどうかは関係なく、その人にとってはリアルな体験だからです。

同じように、たとえこの世界が仮想現実でもあなたの感じる喜びや悲しみ、愛情や感動は本物です。であれば、仮想と悟った上で逆に「怖いものは何もない、思い切ったチャレンジをしよう」と積極的になれるかもしれません。

ゲームだったら普通やらない選択にも挑戦してみたり、ゲームの目的(自分の人生の目標)は何か改めて考えてみたり。あるいは「他のプレイヤー(周りの人)とも協力してこの世界をより面白くしよう」と思うかもしれません。

要するに、仮想現実かどうかよりも自分がどう生きるかの方がずっと重要ということです。むしろ仮想現実だと思って生きることで、「現実は自分次第で変えられる」「人生は一度きりのプレイだから存分に楽しもう」という前向きなマインドセットを持てるなら、それはそれで素敵なことではないでしょうか。

この世が仮想現実でもそうでなくても

「この世界が仮想現実かもしれない」という視点は、一歩間違えると陰謀論めいて聞こえるかもしれません。しかし本稿で見てきたように、その根底にあるのは古くから人類が抱いてきた哲学的問いであり、現代の最先端科学が直面している不思議でもあります。

ある物理学者は「宇宙が仮想かどうかは証明できないが、仮想だと思って生きると毎日が新鮮で楽しいよ」と語りました。確かに、自分がRPGの主人公だと思えば、どんな出来事も物語の一部です。

現時点でこの仮説の真偽は分かりません。でも、もしもいつの日か「やっぱり仮想現実でした!」と明かされるエンディングが来たとしても、

「だから人生は無意味だった」ではなく「だからこそ貴重な体験だった」と笑って言えるように、今この瞬間を精一杯プレイしていきたいですね。現実が何であれ、あなたが紡ぐストーリーはあなただけのものなのです。

色んなことはしょって…この世界は幻想じゃん。意識が作り出してるじゃん。とか思い付いた若かりし頃があって久しくなります汗汗。あの感覚とこの仮想現実のお話って同じ事かしら?って今思ったりなんかしてます笑 難しい事は本当にわかりませんけども笑

いつも楽しく拝見しております。ありがとうございます(゚∀゚)

まりえさん、

いつもありがとうございます!

難しい理論的な部分は抜きにして、非科学的だけど仮想現実って考えたほうが合理的というおもろいパラドックスのなかにぼくらがいると思います。

あと、仮想現実なので、年齢や過去は案外関係ないかもしれませんね(笑)

こちらいつもコメントやリアクションくださって本当にありがとうございます!!

まめたろうさま

こちらこそいつもお返事ありがとうございます。

読み物として面白いなぁと思っています。

ついつい言葉を残してしまってかたじけないです(^-^;

わかってんのか わかってないんだか わかりませんが わかった気になっています。そこがまた面白いなぁと思っています。

まりえさん

こちらこそありがとうございます!

とんでもないです。リアクションくださると嬉しいです^^

そのくらいがちょうどいいですよね~◎

楽しく拝読させていただきました。

この世が仮想現実であろうがなかろうが、目の前にある出来事を日々こなしていかないといけないと思います。その中で何か自分が安らげるようなものと出会えればとても幸せだと思いました。

テフロンさん、

コメントありがとうございます!

この世が仮想現実であろうがなかろうが本当におっしゃる通りですね^^

どうでも良いけどタイトルの”ほぼ100%”って言葉がめっちゃ気になる

わかりやすくて面白かったです!

持論ですが、

この世界は自分の意識が創り出したモノだとしても、このコメントを見た誰かが「いやいや、私の意識も存在してるよ」と書き込むかもしれない。

それは本当に他人の意識が存在しているのか、世界が自分にバレないようにその様な振る舞いをしているのか、今の技術では絶対に突き止められないと思う。

どちらかの証明は出来ないけれど、自分一人の意識だけでは世界がつまらなくなっちゃうから、誰かが創ったこの世界に色んな人がログインしている様な感じであることを祈っています笑

後者の場合は、その誰かがいる世界も創られた世界かもしれないワケで、キリがないのですが…

えっふさん

コメントありがとうございます。

こういうの妄想し始めると止まらないですよね笑

>誰かが創ったこの世界に色んな人がログインしている様な感じであることを祈っています笑

後者の場合は、その誰かがいる世界も創られた世界かもしれないワケで、キリがないのですが…

この世界観めっちゃ好きです。そうなると、その創られた世界も創られて、一体始まりはなんのかってところまで妄想しますよね。笑

いや、僕らがアバターでも、自由な意志で行動して悔いのない人生を送る事が大事です。

私は死ぬのは怖くありません。でもこの世界が仮想現実説、シミュレーション仮説を考えると途端に怖くなります。でも「そういう考え方もあるんだ~」

ぐらいに考えます。(笑)

匿名さん、コメントありがとうございます!

>でも「そういう考え方もあるんだ~」ぐらいに考えます。

めちゃくちゃ良いと思います笑

ぼくも盲信しているわけではないので~

この世がというか地球が仮想空間だとしたら、ゲームのsimシティ的な感じなんですかね。そうだとしたらぞっとします。1人1人には何の制約もなく死んだら終わりでただのデータだったらむなしいです。前世の記憶がある人も前作った人のデータのコピーである可能性ありますよね。全部作るの面倒で。

スピリチュアル的な話 魂は永遠ってのがいいです。

地球は監獄惑星で犯罪者の魂を地球に捨てに来てるとか、地球は隔離されていて、人間は牧場の牛と同じで感情を生産する植物としての存在で刈り取りの時期が来たら、災厄で殺していまわの際に出るエネルギーを収穫し、それを宇宙人が薬として使ってるとかいうのはしってましたが、単なるデータってのが一番辛辣です。

確かに人間は見たり聞いたり感じたりできる範囲が狭くこれを現実とするには知らない範囲が多すぎると思います。

人間の身体のエーテル体、アストラル体、メンタル体、コーザル体などのエネルギーの体の存在はどう説明するんだろう。

正直いって単なるデータだったらますますやる気がなくなります。こうなりたいとかないし、何が楽しい?って感じ。人に遊ばせてもらうのとかも嫌いだったし、何でもやりたいことあったら言ってと言われても、それをやったからといってどんな意味があるのやらって思ってしまう。ばかばかしい。それなりにいやなことを避けて、ささやかな趣味やら食欲で時間を経過させてるけどそれは退屈しのぎ。これ以上ここにいるのはもう飽きた。そう何回かいえば この世界から消える呪文でしたね。怖い目にあうのはイヤなんでムリにログアウト希望はしないですけど残酷ですね。これが実験やらゲームだとしたら。

この感情もAIの作ったパターンなのかな。魂はあるのか?単なるデータ?心と言われる物も情報の産物?

どうなんだろう。地球で言うところの人間って 人間で言うところの皮膚についた細菌みたいな存在ですよね。小さすぎて事の全容がわからなすぎて歯がゆいです。

長々失礼しました。

はれたんさん、コメントありがとうございます。

確かにはれたんさんが感じるような側面はぼくらの価値観だと大きいですよね~

ぼくは、何かに捧ぐ、誰かのための「データ」というよりは、あくまで自分とは何者なんかな?と

子どもさながらの好奇心で探るような「データ」として捉えています。

いずれにせよ、この辺りはいろんな人がいるのでムズイですよね~

ぼくも日々勉強させてもらっています。

私も物理学に詳しい者ではないのですが、

こういった実験で言う『仮想』は、

「シミュレーションでできているもの」という意味はあっても、

「本物でない」「本当は存在しない」といった意味合いは無い気がします。

日常会話の仮想と意味が違います。

Bさん、コメントありがとうございます!

おっしゃっる通りですね。

認識の話だと認識しています。

ゾームのパイロット波説ってご存じですか?w 確かどっかの大学がその波動を検出してたと思ったのですが…

最後のまとめだけはよかったです

簡単に言えば昔のドラえもん映画に出てきた宇宙シミュレーションキット的なものなんですかね。

また、百億の昼と千億の夜という作品の最終場面で転輪王というその世界のアーキテクトが登場して、「私自身も私のシステムの外側に何があるのかは知りえない」という意味を伝えて修了したのが印象的でした。

デカルトさんが確信したという唯識というその物自体もまた一過性の幻なのでしょうか。

素粒子の様に時空間にも最小単位があり世界はデジタルで不連続な構成になっているという理論もあるようですが、この世がシュミレーション場だと考えればそれも納得できます。

まあ、どちらにしても現に今いる私という主観でしか生きていけないのだから、あーでもないこーでもないと言い続けながら一生を終えることはないと思います。

労働は神が与えた慈悲という意味が身に染みてきました。

私はこの世界はストレスを与える事を目的とした実験のシミュレーションだと思います。

この世界が何万個も存在し、薬や兵器などを開発させているとも思っています

早い話が実験場ですね、私たちはマウスの様な存在で実験が終了すると実験場も閉鎖される。

量子もつれについては量子は2つでペアになっていて観測を開始すると2つで逆方向に回転を始める、このペアは距離がどんなに離れていても、観測された途端に逆方向の回転を始める

光のスピードでも辿り着けないほど離れていてもペアの1つが観測されればもう一つは即座に逆回転する、2つが何らかの方法で通信しあっていても、光よりも早く通信している事になる。

って事だと思っていました。

物理や数学好きなので、楽しく読ませていただきました。

この世界がVR(ゲーム)だと言う考えは、人生哲学ですね~。

「ゲームなら、もっと私たちはこの世界を楽しまなければいけない!

失敗しても、ずっこけても、また挑戦する。それがゲーム!

現実は・・・なんて、あきらめている暇なんてありません。リトライです」

なんてね。

我々には逃れようのない、この現実ですが、

人生はすべて、かみしめて、楽しまなければならないなんてことを

この世界=VR説は、教えてくれるような気がします。

まぁ、この世がVRならば、お迎えが来たときに、ログアウトできるわけで

楽しみ増えますね!

時々変な動きをしている人を見ると「あ、不具合発生している」と思う。

その原因はパリティーエラーですぐに修正され、元のデータを破棄し、何事もなかったように、不具合の人間を通常に戻す。殺人者も凡人もAIの作り出したデータに過ぎない。

物理的にストレージが壊れても、バックアップからミラーに再生され同じ環境を継続できる現在に於いて、高度な人類が我々の操作を失敗しても再びクラウドから降臨できるエンドレス人類なのである。

この世界が仮想現実だったらデータ量重くない (この世界わ仮想現実でわ無いと思います

意識は、フロイトも述べているように、脳内部を知覚対象とした感覚器官の一種です。「意識する。」と言ったら、「意識感覚器官で知覚する。」ことを意味しています。

この意味で、意識知覚している世界は、脳内部の事象なので、『仮想現実』と呼んでも間違いではありません。

知的生命体が意知覚している世界は、古来の言葉を使えば、『ゆめ、うつつ、まぼろし』の3つが存在しています。

うつつ(現)体験は、通常の覚醒時の体験です。この時、意識知覚している世界は、外部感覚器官からの信号によって構成されています。現実世界をスクリーンに映して、そのスクリーンを見ているようなものです。だから、日常体験では、現実と意知覚が一対一に対応しているので、「我々は現実世界を体験している。」と見なしても、不都合は生じません。

ゆめ(夢)体験は、夜寝ているいる時に体験します。夢の原因は、心の中に蠢いている様々なストレスやテンションです。外部感覚器官から流入した信号ではありません。この意味で、夢は完全な現実に基づかない架空体験(仮想現実)です。

まぼろし(幻)体験は、別名、『死後幻覚』とか『もののけ』『お迎え現象』と呼ばれています。ほとんどの方は、体験が無いと思います。この為、この現象は、現象の存在自体が認められていません。うつう体験と区別が付かないほど、リアルな体感を伴っているので、しかも、今まで体験したことの無い程の深い満足体験を伴っているので、しばしば、「死後の世界に迷い込んだ。」「お花畑を見た。」「UFOに拉致された。」「神と遭遇した。」と語られています。夢以上に完全な仮想現実の世界です。

もしかしたら死んだ後が現実の世界かもしれませんね

僕は二元論がそもそも・・・と思ってしまう。

シュミレーション仮説が本当だったら 輪廻転生は否定されますか?

1 時間(長い線分)のなかで現在は(移ろい続ける)特別な一点である。

2 私にとって、私は特別な存在である。

3 私にとって、私の生涯の時間は特別な時間である(長い時間のなかで)。

4 私にとって、1 と 3の二つの特別が重なることは確率上あり得ない(生が一回限り、或いは有限回であるならば)。

5 ゆえに私の生には限りがない(あり得ないことが現実であるので)。私以外のすべての生にとっても同様であろう。

幸せな人はバーチャルでない事を祈りなさい。

不幸な人はバーチャルである事を祈りなさい。

どちらにしても始まりがあり、終わりもあります。

これを英語に翻訳して読んだので、すべてが理にかなっているわけではありませんが、あなたの理論が好きです。人生はシミュレーションやVRであるという概念について、これほど多くの関連する証拠を提示した記事を読んだことがありません。コンセプトの現実については完全にはわかりませんが、これに費やされた作業と時間に感心します。ありがと!